前回の振り返りブログを書いていたら、

今年やってみて良かった、「ひらがなくぐり教材」のことを詳しく書きたくなったので書いてみたのですが…

めちゃマニアックな気がしてきました!

しかも長文~(笑)

もしよければご一読ください。

ひとりひとりの文字習得のタイミングのこと

小学1年生になったら、少しのクッション期(スタートカリキュラム期)を経て、ひらがなの学習からスタートするのが全国共通かと思われます。

私のつとめるオルタナティブスクール箕面こどもの森学園でも、基礎学習はそうなるのですが、「文字を習得するタイミングがまだ訪れていない」という人がクラスに必ずいませんか?

(同様に、もうひらがなもカタカナも、ぜーんぶ書けちゃう!みたいな人も必ず居ますよね~。)

我が子3人を子育てしていて気づきましたが

ひらがなの習得って、「ハイハイ」とか「立つ」とか「歩く」「言葉を話す」の延長みたいな感じで

それぞれのタイミングで、「ひらがな読みたい書きたい!」時期が訪れて、めちゃくちゃ自主的に習得します。

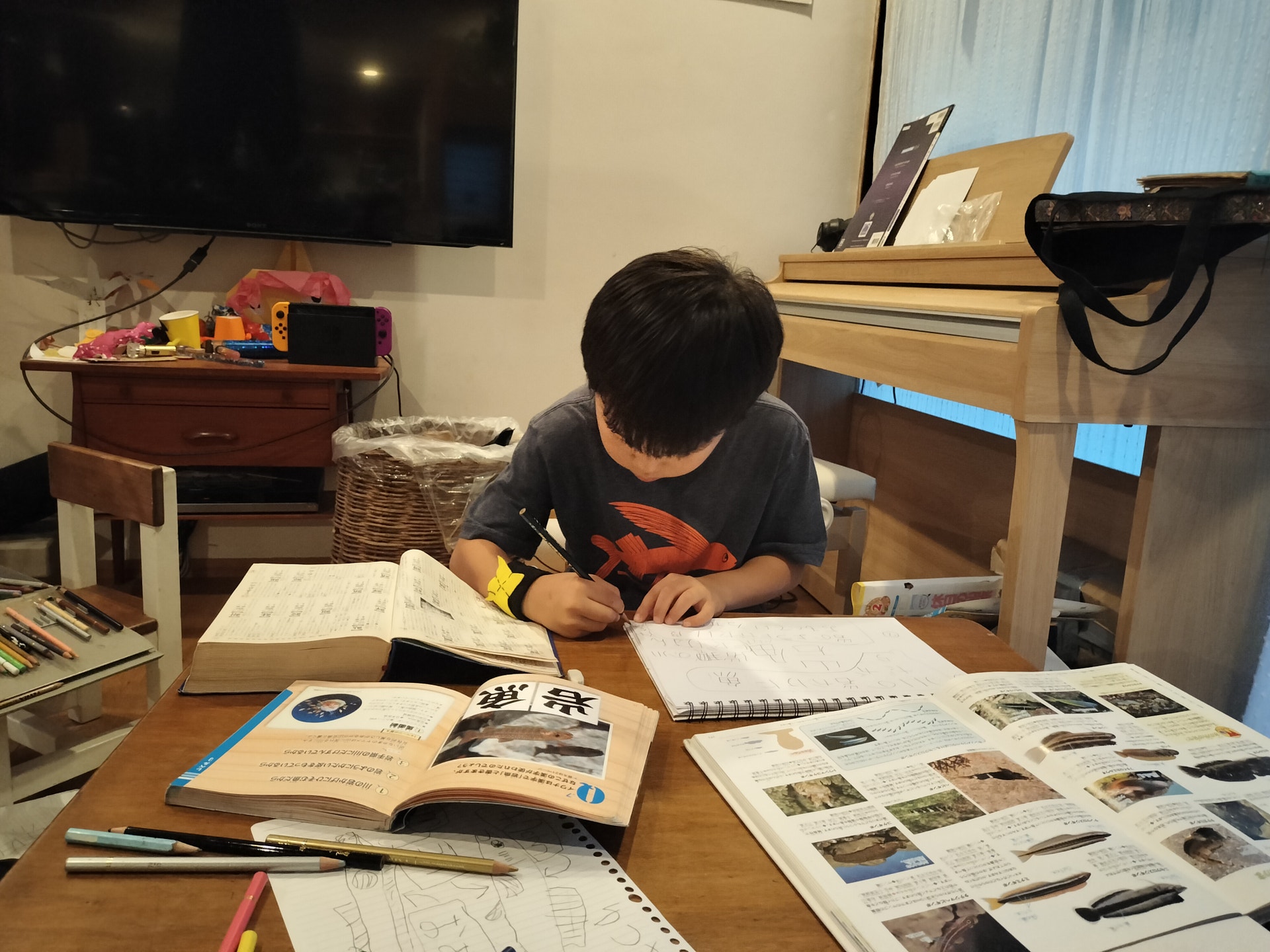

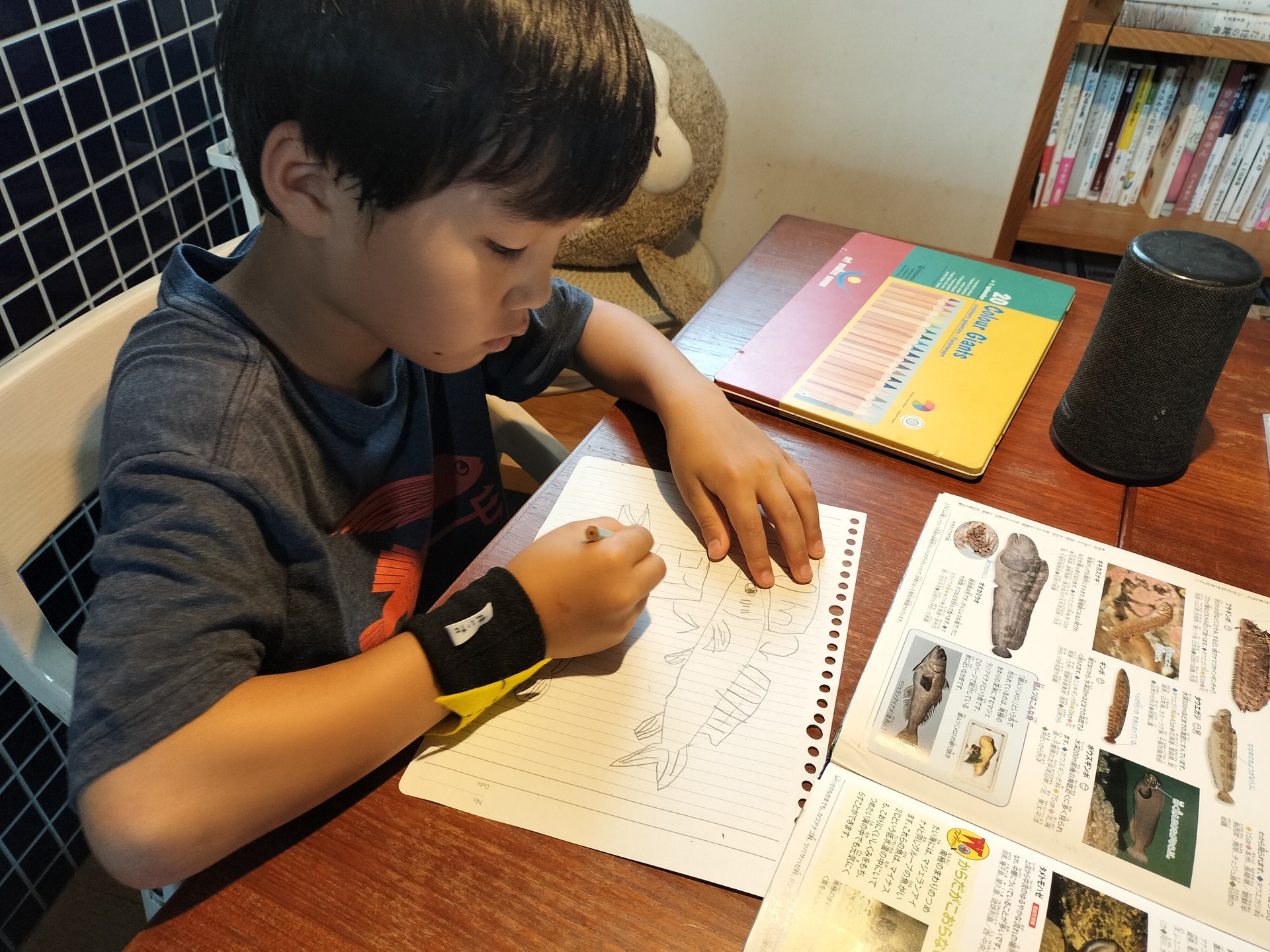

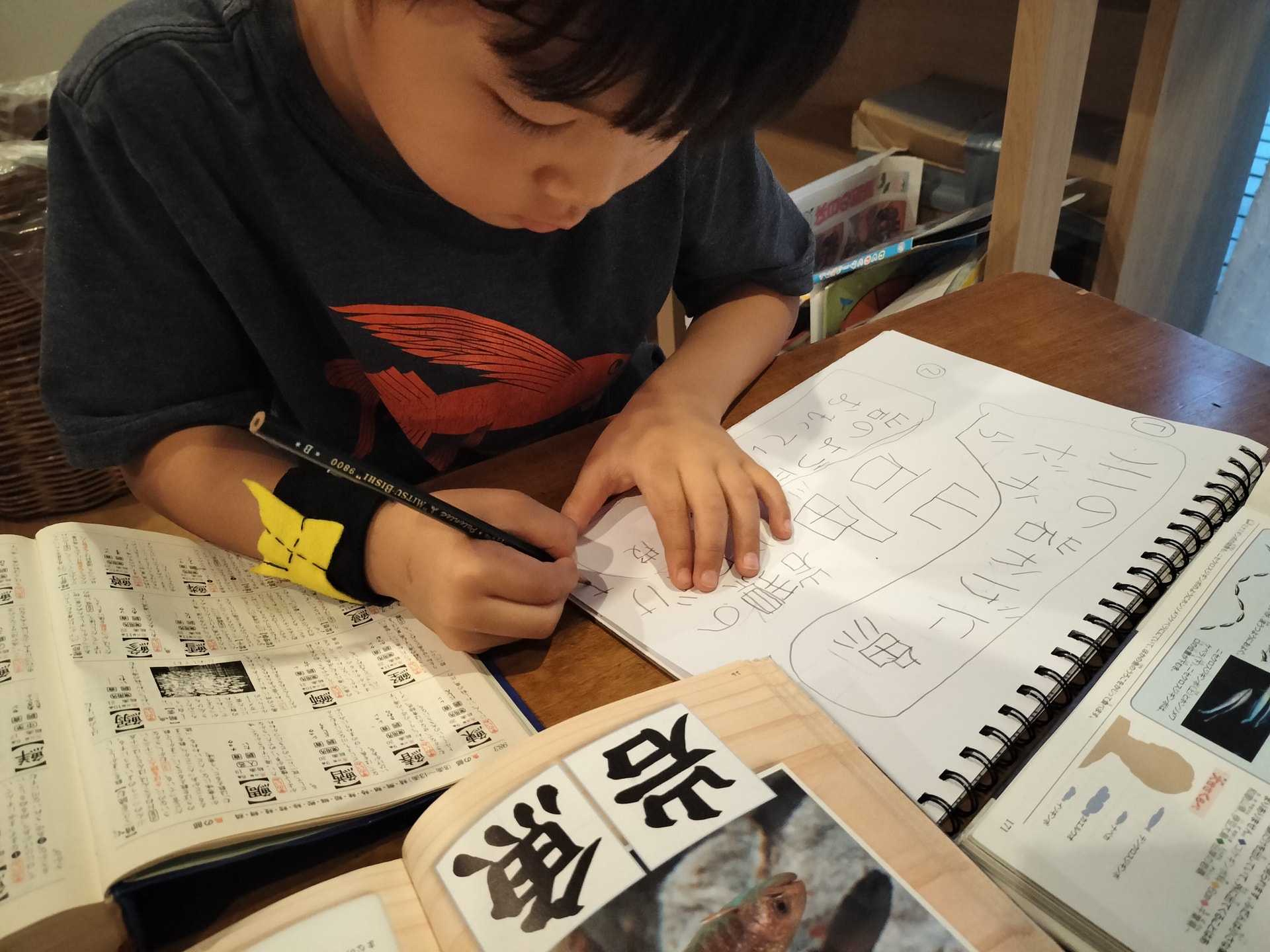

写真は末っ子の「その時」の記録。

それまで全く興味を示さなかったのに、ある時期いきなり「読みたい!書きたい!」となって、大好きなお魚の図鑑を広げて、ノートも広げて、本当に何時間も机に向かって夢中で文字をかいたり読んだりしていました。もう、面白くて仕方なかったみたい。

親は、ほんの少しサポートしたり(聞かれたら答える)、絵本を気持ち多めに読んだり、子どもが自分でなんとか読めそうなものを意図的に飾っておいたりするだけで、もうひらがなの基本的な読み書きは、ほぼマスターしてしまいます。

(↑一気に漢字まで(笑) 魚系にかたよるが…w)

そのタイミングでの爆発力は目覚ましいし、これぞ「主体的学び」。いや、本人たちは「学んでいる!」という意識すらないのでは。今までレゴで遊んでた時間が、「ひらがなの読み書きチャレンジ」的な時間に入れ替わるだけです。

そのことに気が付いてから、学校でも、一人一人のこういう力をなるべく生かしたいなあといつも考えてきました。

ただし、困ったことに、そのタイミングが一人一人大きく違うんです。

ちなみに我が家には子ども3人いますが、同じ環境で育ってても、みんなタイミングは違いました。そう、個性です。(当たり前か!)

こどもの森は小さいとはいえ、完全なオーダーメイドの学習を一人一人に提供するのは難しいし、それが学校のあり方としてベストか、となるとそれは疑問です。

補足ですが、「ひらがな」だけについて言うと、我が家では兄弟の中で末っ子が一番遅くて、6歳になった後くらいに習得のタイミングが来ました。

一番遅かったからと言って、「他の兄弟より劣っている」ようには一切感じません。三者三様。違う形の個性がキラキラしています。これは最も重要なポイントですw

何かを習得する過程が、喜びであってほしい。

実は私、末っ子のひらがな習得の時期が、就学前だったので、良かったなあと思ってしまいました。

先取学習ができた!ということじゃなく、

「読んだり書いたりできるようにならなきゃいけない」

「勉強しなきゃいけない」

「ひらがなはドリルで覚えるものだ。」

という苦しい捉え方をせずに済んだな…と思ったのです。

本来は、何かを習得していく過程は、その人にとっての「喜び」のはずです。

焦りや劣等感、やらされ感で、その「喜び」を感じにくくなることがないようにしたいのです。

1年生の4月になってよーいどん!とひらがなの学習が始まります。

「はい!書いて!」「はい!よんで!」

「わー、読めたね、書けたね!すごい!」

となって、もちろん、1年生の場合、だいたいの子はそれがうれしくて楽しいんだけど

(実際楽しいですよね、1年生!)

中には、「あれ…?わかんない…。。」「みんなできるのに…自分は無理…」みたいになってしまう人が必ずいます。中には困った自分を隠すために、妨害行動や逸脱行動に出る人もいると思います。

そして、人知れず深く傷ついてしまうこともあります。

(残念すぎるケースだと、その姿から、発達が遅いと言われちゃうとか、「はい通級」とか、「はい支援級」とかにふりわけられちゃうこともありますよね…。適切なサポートがなされる場合はそれが最善かもですが…まぁこの話は一旦置いておいて…)

「子どもが変化している」という体感、または仮説

さらに、近年(コロナ以降特に)は、「まだ言葉の獲得の用意ができていない」状態の新一年生が、増えている印象を持っていました。

もしコロナ禍に要因が少しでもあるとしたら、就学前に必要だった体験が、なにか全体的に足りていないのかもしれないということは想像できます。

(まあ、分析は全然足りていないし、それだけではないかもしれないし。)

とりあえず、今の子どもたちのありのままの姿がそうなっているのだから、だとしたら、合わせるのは学習環境の方かなと…。

「ひらがなくぐり期教材」を導入

そ、こ、で!

ひらがなくぐり期教材!を用意しました。

もしかしたら、一般的な「スタートカリキュラム」の応用バージョンともいえるかも。

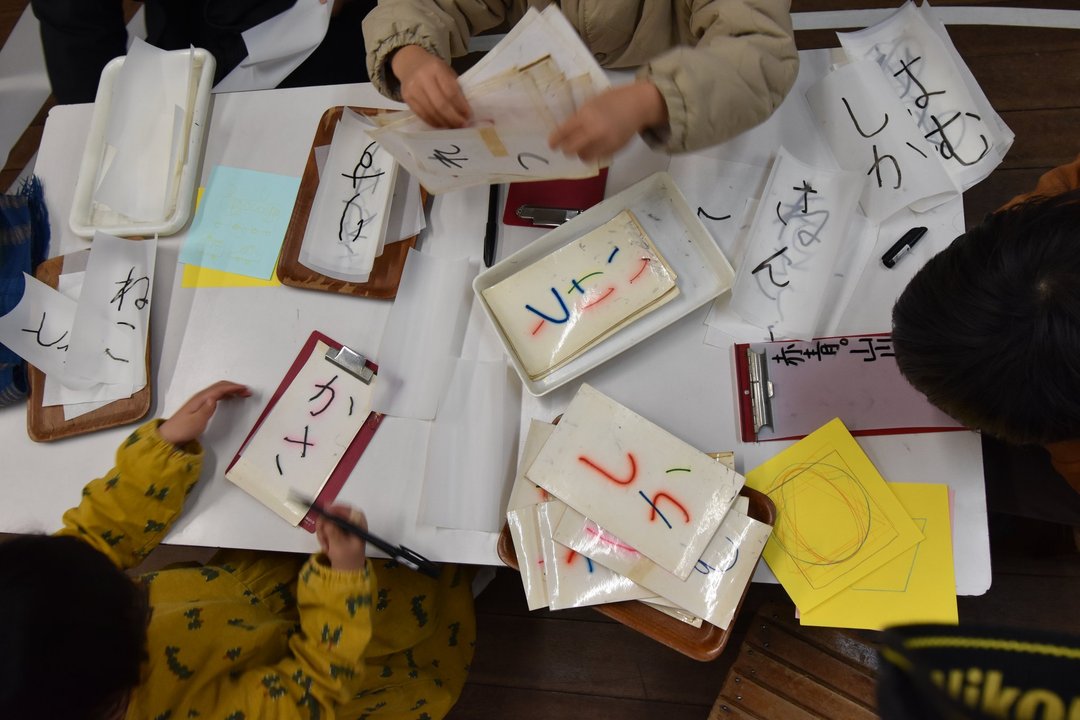

こどもの森の1年生は、共同でひらがなを学習する時間と、個別進度で「やってみよう」という教材を進めていく時間の二つが基礎学習としてあります。

その「やってみよう」が、ノートやプリントを使いながらひらがなを書いたり読んだりする学習が多くなってしまっていました。

今年は、いきなり読んだり書いたりせず、

「ひらがなくぐり教材」を一定期間は各々触れる。

という「やってみよう」の環境を設定してみました。

具体的には

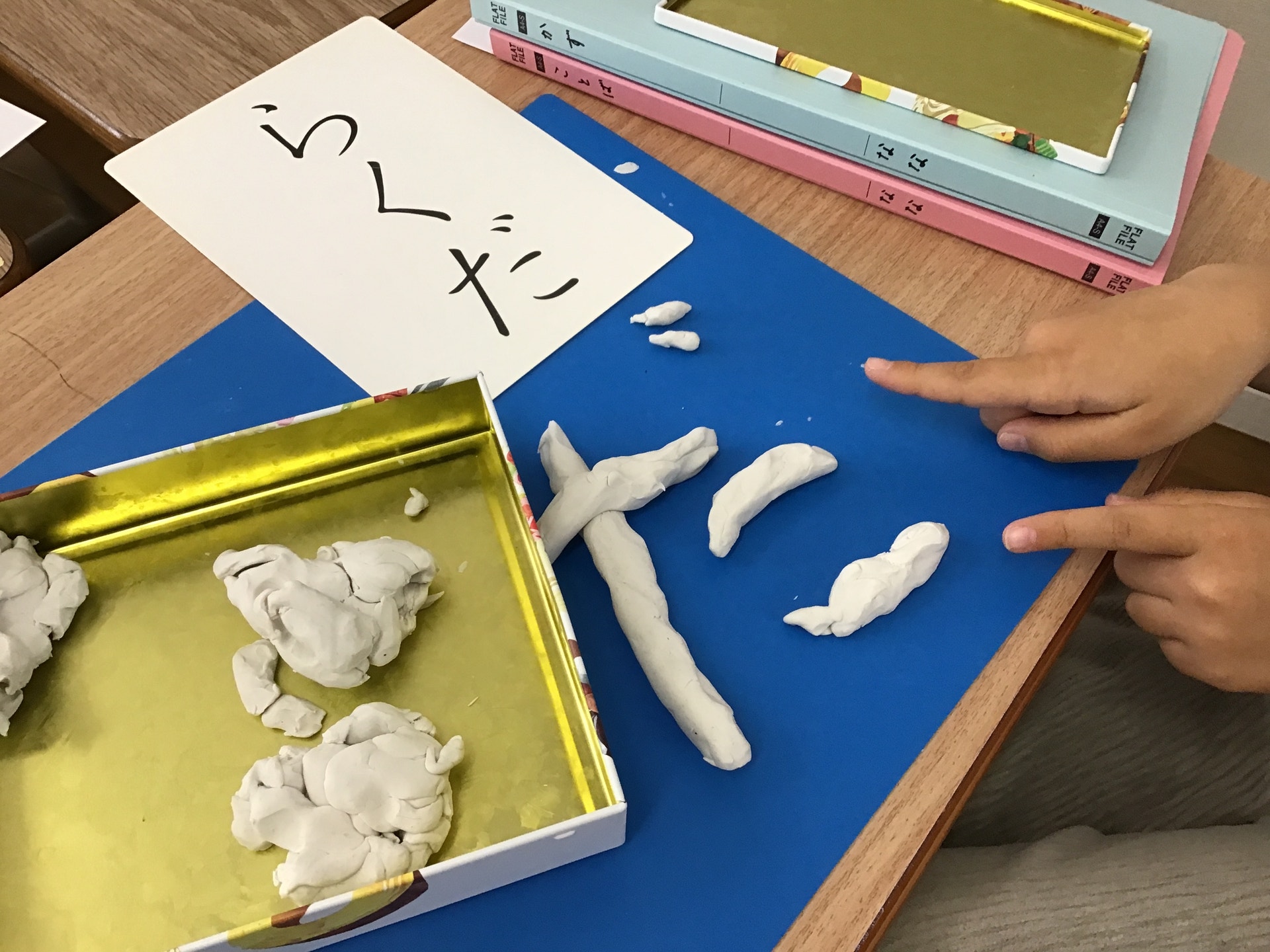

こういう感じの学習材の箱があといくつか用意して、学習時間になったら、やりたいものを選んで取り組みます。

そして、もう「ひらがなくぐり教材は満足!」という人から、従来のノートやプリントの教材に移行していく、という見積りです。

↑粘土は人気種目でした😉

ちなみに、具体的な学習材を用意するにあたって、参考にしたのはこちら!

(正しくは“ひらがなの「くぐらせ」期“でした)。

熊本県人権教育研究協議会の資料で、リンク先から全文が読めます。

http://www.kenjinkyo.jp/k_t_s_obj/kuguraseki_syousassi.pdf

なんと、公立学校の実践です。(この資料を探してきてくれたのは @しきたん

です~✨)

資料に目を通すと、「なんだ、同じようなこと考えてるやーん!」と嬉しくなりました。

併せて、私自身が幼少期通っていたモンテッソーリ教育の幼稚園、「こどもの家」の教材なども参考に。

↑閉園前のこどもの家にて遊ぶ、我が子たち

先人の積み上げてきた知見を、しっかりと参考にさせていただきました。

子ども達の「遊び」と「学び」の中間で、自然に機能した感じ。

このひらがなくぐり教材たちは、ざっくりとですが、とてもよく機能したように思います。(もちろん、改善の余地はあります)

ひらがな習得が遅いタイプの複数の人たちも、筆圧が安定しない人も、無理なく取り組めて、そして人によるけど結構楽しんで学習していました。

おもしろいな、と思ったのは、ひらがな習得が早い人たちも、このくぐり教材にははまって、かなり長い期間その教材で楽しく学習し続けるというか、遊び続けていました。

「…できない…わからない…!!」と落ち込んだり、やる気をなくしたりする人があまり現れなかったので、そこの対応に追われることも減り、スタッフの方も楽になりました。

そして、無事にゆるゆると、くぐり教材から、いつもの「読み書き」教材へと移行していった皆さんでした。ほとんどの人はばっちり一学期分の学習はコンプリート。

早い人は、プラスアルファの学習もしています。

ゆっくりな人は、夏休みにいくつかプリントを持ち帰っていきました☺️

ある日の保護者懇談でのやり取りで…

保「子どもに、「ねえねえ、学校でちゃんと勉強してるん?」と聞いてみたら、「勉強?してへん!ずっと遊んでる!」と返事があったんです~。」

私「いえいえ、ちゃんと学習してますよ~(笑)できること、めっちゃ増えてます!」

保「ずっと遊んでるって思ってるみたいです。すごいな~って思って!」

私 「ニヤニヤ。」

続編も書いた(笑)

今回は、自分の中での整理のために書いてみました。

そしたら、続編もできてしまいました (笑)また後日アップします。

へ~、こんな捉え方やこんな取り組み、こんな現象も、あるんだな~って

皆様の参考資料の一つになるといいなとも思いつつ😆